公営の宝くじとギャンブルの違いについては、多くの人が疑問に思うことがあります。特に、宝くじはギャンブルとどう違うのか、またその仕組みについて知りたい方も多いでしょう。この記事では、公営の宝くじがなぜギャンブルではないのかを解説し、理解を深めてもらえるようにします。

公営の宝くじとギャンブルの違い

まず、宝くじとギャンブルの大きな違いは、目的や運営の仕組みにあります。公営の宝くじは、政府や地方自治体がその収益を公共の利益に使うことを目的としています。例えば、福祉事業や教育支援、社会インフラの整備などに利用されます。一方で、ギャンブルは主に営利目的で運営され、個人の利益を追求する性質があります。

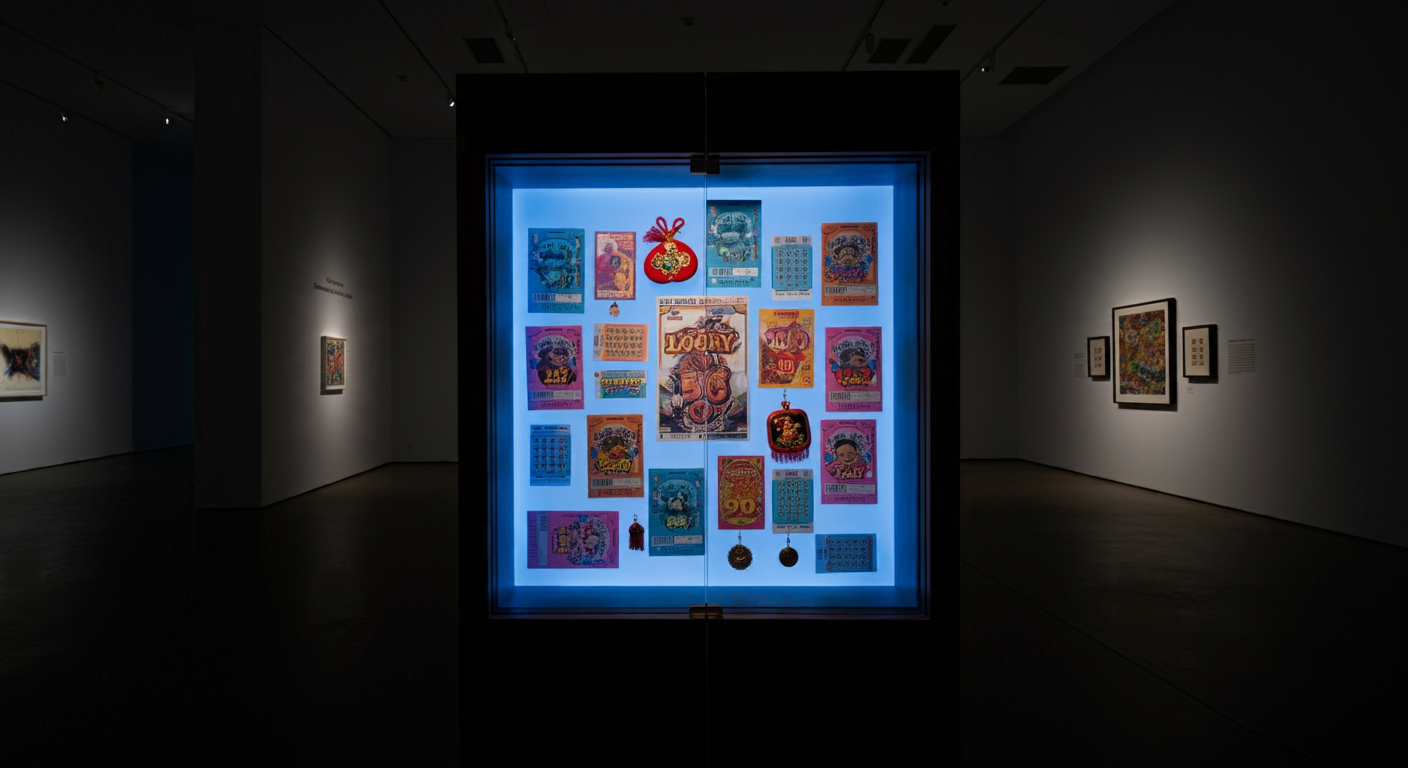

公営宝くじの仕組み

公営の宝くじでは、参加者が購入したチケットの売上金の一部が賞金となり、残りの部分は公益事業に使われます。つまり、宝くじの収益は公共の目的のために使われるため、ギャンブルとは異なり、利益の分配が個人ではなく社会全体に対して行われます。

ギャンブルの特徴

ギャンブルは、一般的に利益のほとんどが運営者に帰属します。例えば、カジノやパチンコなどでは、プレイヤーが掛けた金額の一部が運営者の利益となる仕組みです。運営者がその利益を社会貢献のために使うことは少なく、個人や組織の利益が重視される点が、宝くじと大きな違いです。

公営宝くじの魅力と社会的意義

公営宝くじは、単なる遊びではなく、その収益が社会の発展に貢献する仕組みであるため、多くの人々に支持されています。また、当選金が高額であるため、夢を持ちつつも社会貢献できるという点で、ギャンブルとは異なる魅力があります。

まとめ

公営の宝くじは、ギャンブルとは異なり、社会貢献を目的とした公益事業の資金源として運営されています。ギャンブルは営利目的で個人の利益を追求するのに対して、宝くじは社会全体の利益を考えた仕組みとなっており、その点が大きな違いです。公営宝くじの収益がどのように使われているのか、理解することでその価値をさらに感じることができるでしょう。

コメント