宝くじは、多くの人々に夢を与える一方で、批判の対象となることもあります。特に「天下り役人の養分」という表現が使われることがありますが、実際に宝くじと政治的な背景にはどのような関係があるのでしょうか?この記事では、宝くじとその運営に関わる問題点、またその背後にある社会的な影響について考えていきます。

1. 宝くじの仕組みとその目的

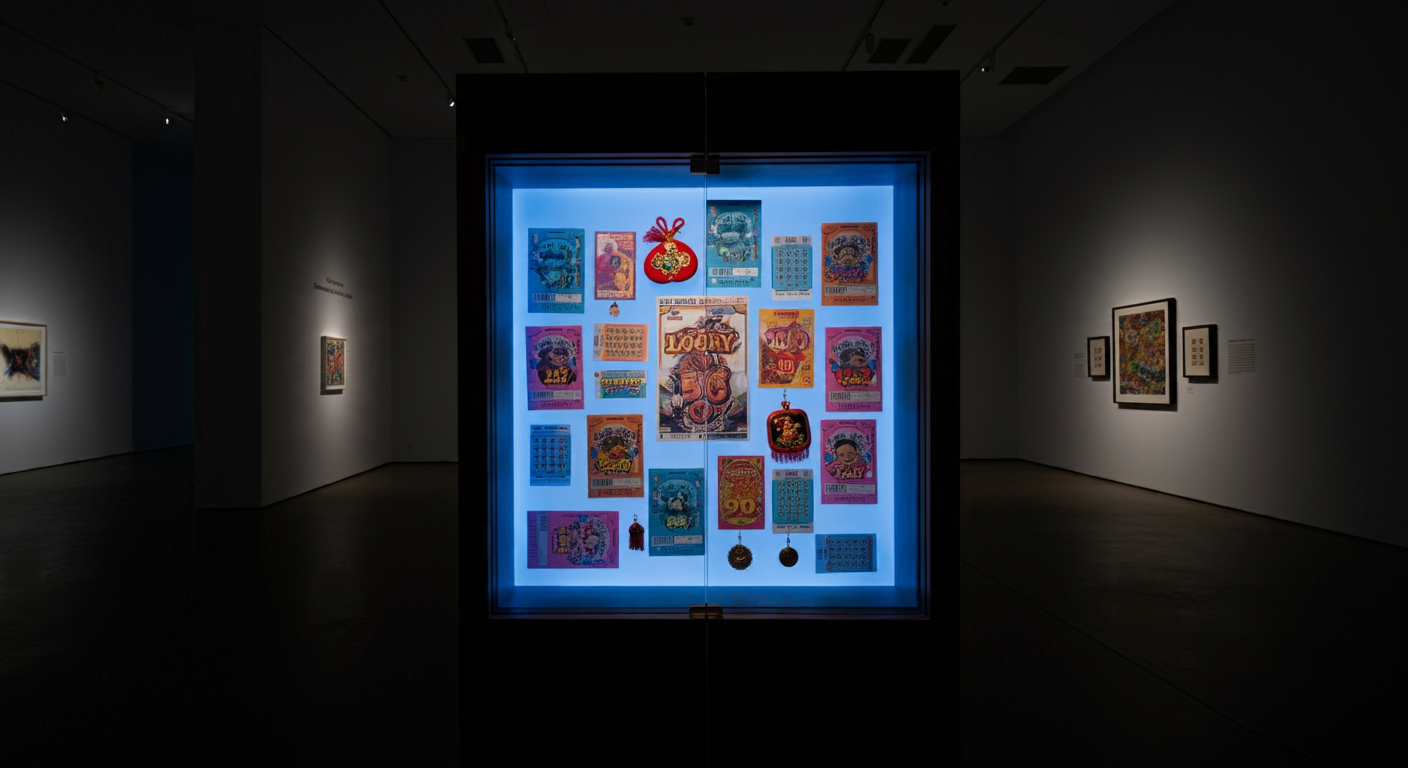

宝くじは、国家や自治体が発行し、販売することで得られた収益を福祉や公共事業に役立てるという目的で行われることが一般的です。日本の宝くじも、売上の一部が公共の利益に使われており、国民にとっては夢を追いながら社会貢献をしているという側面もあります。

しかし、実際には多くの批判もあります。なぜなら、宝くじの収益は、最終的に運営にかかるコストや行政機関に流れることが多いため、利益がどこに使われているのかが不透明である場合もあるからです。

2. 天下りと宝くじの関係

「天下り」という言葉は、政府や公共機関から民間企業へと高級官僚が転職する慣習を指します。宝くじの運営にも、過去にこの「天下り」の問題が指摘されてきました。行政機関が宝くじの販売や運営を行っているため、その運営を行う人々が高級官僚や政府の関係者であることが多いのです。

このような仕組みがあるため、「宝くじは天下り役人の養分」という見方が生まれました。収益がどのように分配され、誰に利益が還元されているのかが不透明である場合、こうした批判が強まることがあります。

3. 宝くじの社会的影響

宝くじには、夢を追う人々を応援する側面がある一方で、依存症や社会的な格差を助長するリスクもあります。特に低所得層の人々が宝くじを購入する傾向が強いことが問題視されています。宝くじは、少額で大きなリターンを得るチャンスを提供しますが、その確率は非常に低く、結果的に多くの人が損をすることになります。

そのため、宝くじが「富の再分配」に寄与するどころか、むしろ貧困層の資産を吸い上げていると批判されることもあります。さらに、その収益が適切に社会に還元されるかどうかも疑問視されることがあります。

4. 宝くじに対する批判と改革の動き

近年では、宝くじに対する批判が強まる中で、運営の透明性を高めるための改革が求められています。たとえば、宝くじの収益の使途についてより詳細に公開することや、収益を本当に必要な分野に配分することが重要視されています。

また、宝くじの依存症対策として、購入制限やキャンペーンの見直しが行われるようになり、少しずつではありますが、社会的な問題に対する意識が高まっています。

5. まとめ

宝くじが「天下り役人の養分」となることについては、運営に関わる人々や収益の分配が問題視されています。批判を受けて、近年では透明性を高めるための改革が進められており、依存症対策も重要な課題として扱われています。宝くじの仕組みとその社会的影響を理解することで、より健全な運営と利用が促進されることが期待されます。

コメント